水書的守望者——潘朝霖

2016-02-11 13:13:42 作者:佚名 來源:中華民族文化網 瀏覽次數:0 網友評論 0 條

貴州民族大學研究員,碩士生導師,校學科學術帶頭人,畢業于貴州民族大學黨政管理專業。長期從事水族語言、水書文化研究與教學。主講水族語言文學。曾任貴州民族大學科研處副處長,現任貴州民族大學 · 貴州水書文化研究院副院長。

潘朝霖,男,水族,三都水族自治縣塘州鄉人,貴州民族大學研究員,碩士生導師,校學科學術帶頭人,畢業于貴州民族大學黨政管理專業。長期從事水族語言、水書文化研究與教學。主講水族語言文學。曾任貴州民族大學科研處副處長,現任貴州民族大學 · 貴州水書文化研究院副院長。社會兼職:貴州省文史館館員,中國民族古文字研究會副會長、貴州省民族語言文字學會副會長、水家學會副會長等。

課研成果主要有,合作著編《中國水族文化研究》、《水書?喪葬卷譯注》、《水族文學史》、《水族簡史》、《水族情歌選》、《水族雙歌》、等20余部。發表《水族的雷神》、《難以獨立運用的神秘水書》、《水族歷法與端節準確詮釋“年”的本義》等論文百余篇。多項科研成果獲國家級、省級獎勵。

搜集翻譯發表水族民間故事70余則,水族歌謠、祝咒2000余行。為峨嵋電影廠拍攝的歷史文化片《貴州水族》、風情片《悠悠水家情》電影片撰寫腳本。學術交流,他應邀赴日本、越南、香港進行學術活動,有學術成果5萬余字在日本及臺灣發表。

搜集翻譯發表水族民間故事70余則,水族歌謠、祝咒2000余行。為峨嵋電影廠拍攝的歷史文化片《貴州水族》、風情片《悠悠水家情》電影片撰寫腳本。學術交流,他應邀赴日本、越南、香港進行學術活動,有學術成果5萬余字在日本及臺灣發表。

水族文化研究幾乎是潘朝霖研究員業余生活的全部,水書文化將成為他研究的重點。1958年、1961年他先后拜潘玉印、謝吉章先生學習水書。步入高校工作后,又拜訪了潘宗權、歐海金、潘紹安、潘煥文、韋光榮、蒙熙能等60多位水書先生,瀏覽水書2000余冊。另外,他自費收藏水書近600卷,拍攝水族文化照片近2萬張。他由衷地感謝水家老祖宗為后世留下悠久而豐厚的文化寶藏,感謝水族山鄉父老對自己的關照,感謝單位領導及社會相關人士對自己的支持幫助,尤其感謝改革開放帶來文明盛世,是這一切,為他的水書文化研究奠定了良好的氛圍與基礎。

歷史的責任感與民族的責任感,迫使他在先賢與后浪之間,盡自己的努力,參與打造水族歷史文化鏈條上與自己生活息息相關的扣環。作為水家的一員,他認為能為自己民族留下的不過是幾行斷字殘篇的印跡,充其量不過是對水族歷史長河浩如煙海的民間史料中幾粒塵埃夾生般的審讀而已。但是,他表示自已已盡心盡力,在所達到的高度去仰視自己的民族,去親吻自己的民族,去探尋自己的民族文化,去解讀自己所理解的民族奧秘。“我以我血薦軒轅”――最后,他借用魯迅的詩句,表達自己民族的情懷。

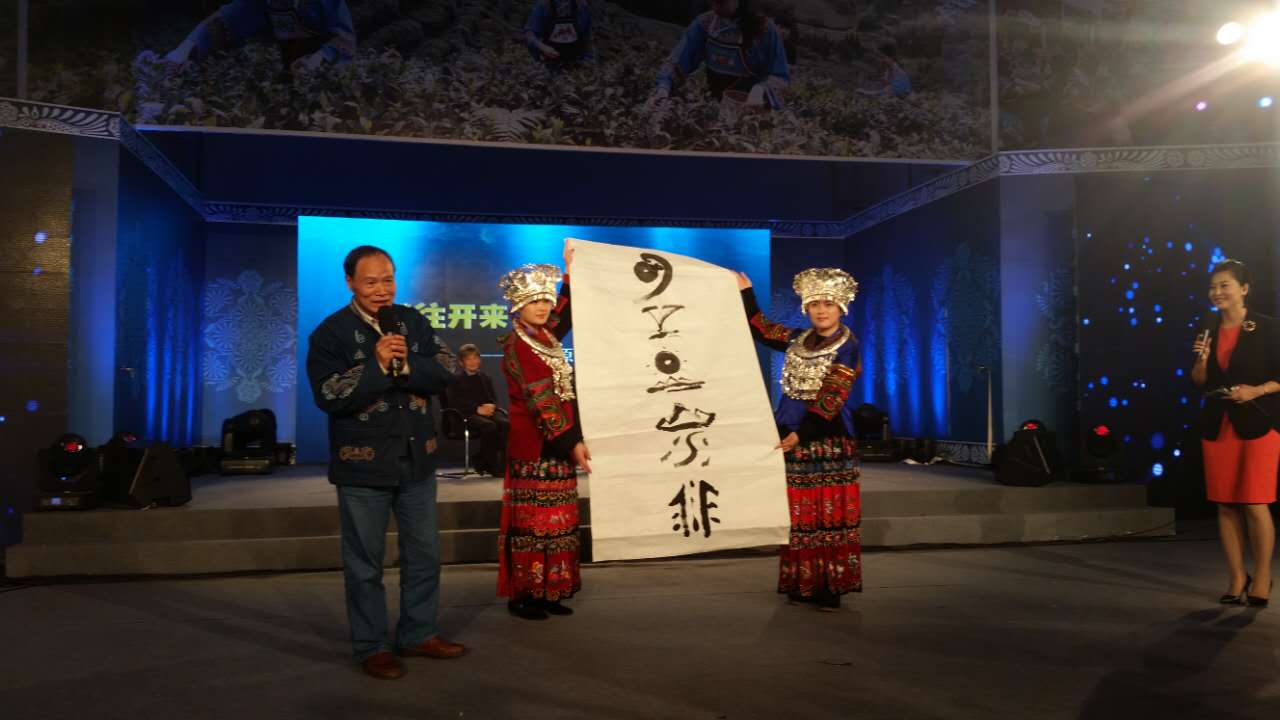

潘朝霖 貴州民族大學教授現場書寫非遺水書(云開日出山水秀)

水書:水族古文化的神秘傳承

我國是多民族的國家,很多少數民族都曾經用自己獨特的文字記載過古老而神秘的生活和信仰,比如湖南的女書、納西族的東巴文字。而如今,這些文字有的沒落失傳,有的瀕臨絕境。貴州民族學院研究員潘朝霖告訴記者,目前,與東巴文字并稱為“文字幼兒”的水書,正面臨著保護和開發的難題。

神秘的水書

如果你是第一次聽說水書,你會以為它是什么?貴州民族學院潘朝霖研究員無奈地告訴記者,甚至有人從字面理解,認為水書就是用水寫的書,并且向外國人也如此介紹。幸好他在場,及時糾正過來。

其實,水書是我國56個民族之一——水族的古文字、水族書籍的通稱。水書還有其他的榮譽稱號:比如水家人的“易經”、“百科全書”,是解讀水族悠遠、滄桑、苦澀歷史的重要典籍。同時,水書還被譽為“華夏古文化寶庫中一塊珍貴的活化石”,是象形文字未開發的最后領地。

從目前的研究成果來看,水書通常被認為是一種巫術用書。水書的制造時代極為古遠,有學者推測,水書源頭可追溯至夏代,而且“水書與古代殷人甲骨文之間,當有若干姻緣關系”。水書制造之地點,初在西北一帶,由北方次第傳入江西,再由江西遷入貴州省,“乃攜之俱來”。

“水族古文字,絕大多數的字屬于表意方塊字,與甲骨文、金文形體相類似。水族古文字是在動態之中傳承,至今還能保留與甲骨文不少的相似之處,請問有幾個民族的古文字能做到這一點?”潘朝霖很激動地說。

水書是神奇的,也是神秘的,至今,研究人員也沒有完全揭開它的神秘面紗。僅僅是文字的數量,至今都眾說紛紜,沒有定論。一些書刊介紹水書時,有說100余字、200字的,也有說300余字的。

據潘朝霖介紹,水書中出現的水族古文字的字頭或字數,目前尚難準確進行統計。據本人目前掌握的資料推測,水族古文字的字數總量至少有2500多個,其中異體字約占2/3,獨體字約為800多個。另外,水書中還有一些圖畫文字,屬段落表意的圖畫文字或詞組表義文字,很難用單字的字頭來計算。水書中的異體字,主要集中在天干、地支、28宿、九星等類的文字中。“對水族文字的數量問題,我持的態度比較保守,將來若有新的發現,再補充說明也不遲。不管如何,都可以斷言:除去異體字之外,水族古文字的單字數量決不會超過千數。”

水書,一個僅有八百多個單字的文字體系,成為一個民族的精神支柱,支撐著這個民族幾千年的文字史和文明史。在水書研究領域浸淫多年的潘朝霖認為,水書具有獨特的魅力。首先,水書是水族固有的文化,水書有自己獨特的文字體系,是中華古文化不可分割的重要部分,盡管這個文字體系顯得十分“稚嫩”與脆弱,但能穿越時空,流傳至今,本身就顯得十分神秘。水書儲存的信息量,已遠遠超過水族社會的范疇,“禮失求于諸野”,從水書中蘊含的一些信息中有助于解開中原古文化的內涵。另外,在全國56個少數民族中,有自己語言和傳統文字的民族約為三分之一,現在才有40萬余人的水族就占其一,這很值得研究。而且,水書是水族信仰文化的重大集成,是研究水族宗教信仰、天文歷法、哲學思想、文學藝術、生產生活等諸多方面的珍貴典籍。

還有多少水書先生

由于諸多原因,水書瀕臨消亡,且搶救保護、研究開發工作滯后,因此水書又被譽為“象形文字搶救開發的最后領地”。為此,黔南州成立了水書搶救領導小組。三都、荔波、獨山、都勻等縣市也各自成立了水書搶救領導小組。到目前為止,貴州全省征集的水書有13000多冊,同時計劃建立水書博物館。

“搶救的最根本的問題,主要是一些管理機構對搶救保護水書的重要性認識不足,再者是搶救保護的經費嚴重不足。縣市一級得不到上級撥款支持,搶救保護與研究開發進展步伐緩慢。”潘朝霖認為。

潘朝霖建議,首先應該抓緊對水書先生的搶救:水書先生是寶貴的人才資源。水書中很多內容要靠口傳心授。搶救水書先生口傳的那部分資料,才是最有價值的珍貴資料,尤其是絕密部分更是如此。一個水書先生,就是水族傳統文化活生生的圖書館,死掉一個水書先生,就是倒掉一座無法再生的圖書館。現在的水書先生年齡都在80歲上下,已經鳳毛麟角,成為搶救的寶中寶。潘朝霖拜訪過的近50位水書先生,已有30多位過世。因此,搶救“活的水書圖書館”的工作是刻不容緩了。如果再晚一段時間啟動,水書也面臨壽終正寢的更大厄運。

另外,一項重要工作就是搶救水書手抄本。搶救珍貴的水書手抄本,這是比較容易看出工作成效的項目。但是,搶救水書手抄本,這僅僅是水書搶救工作中一小部分的工作量。如果沒有資深的水書先生解讀、破譯,那么征集上來的水書或許就是一堆廢紙,充其量是收藏了價值不高的古董。

水書商業化?

然而,對“水書”搶救收集工作,一些專家學者卻有不少的顧慮。他們認為,“‘水書’的集中收集一方面會對‘水書’的文化生態造成影響,另一方面推動了‘水書’的商業化。受利益驅動,出現造假‘水書’和原版‘水書’分拆成幾本變賣的現象。”

尤其是第二種擔憂在這幾年已經成為現實。從2003年開始,就有媒體陸續報道:“由于缺乏專項經費和健全的文化市場管理機制,導致‘水書’在民間嚴重流失。”在一些集市上,水書和其他物品一樣,被當作商品來買賣。

潘朝霖給記者分析了水書出現嚴重流失的根本原因:一是法律法規的缺失,缺乏健全的文化市場管理機制;二是政府有關部門征集水書缺乏足夠的經費,征集的價格難以和小商販競爭,持書者受利益的驅動而就高棄低;三是持書者因生活困難,希望得到更多的幫助;四是持書者對政府部門征集水書重大意義認識不足;五是水族地區之外對水書收藏或倒賣的需求量增大。

由于這些因素,在現實社會中,水書交易在民間暗流涌動,給政府有關部門對水書的搶救保護和征集造成難以抗爭的被動局面。2002年11月16日,荔波縣召開搶救水書暨表彰大會,蒙建周先生捐獻47本水書,其中一本是明代弘治年間的木刻孤本,成為鎮館之寶的藏本。如果按照現在的市場價,荔波縣檔案館是難以征集的。

“水書在民間交易中日益升溫,產生了良好的經濟效益,這是水書的文化價值、文物價值、文獻價值逐步被社會所認識的結果。水書進入市場,變成貴重的、獵奇的交易品,已經完全背離水族人民對水書的神圣信仰。” 潘朝霖痛心地說。

水書能夠帶動地方經濟嗎?

盡管水書的研究尚存在很多疑問,保護工作也任重道遠。但是水書被開發的需求已經迫切地顯現了出來。

成功的先例是已經名揚海內外的納西族東巴文。“云南麗江成功搶救與開發利用納西族東巴文的范例,就說明水書項目的科學合理開發,對當地的旅游經濟文化的發展,無疑就是一個具有永恒亮點的項目。”很多人都與潘朝霖有同樣的想法。目前,如何借鑒東巴文的成功開發經驗,使瀕危的水書在得到搶救保護的前提下,進行合理開發利用,使之成為推動水族地區旅游經濟的亮點,已經成為貴州省各級政府十分關注的大問題。

但是,東巴文字的成功開發,除了文字本身所代表的文化內涵之外,還結合了納西族東巴古樂、東巴畫等藝術形式的開發以及云南麗江的秀麗山水所帶來的旅游熱潮。水族最具宣傳的亮點就是水書,水書是貴州南線旅游經濟開發的重要文化支撐。而開發是綜合的,是立體的,水書想要模仿東巴文字的成功模式,還需要更多的努力,這是一個十分嚴謹、科學的課題。

據悉,這幾年,當地政府有意向把水書申報為“世界記憶文化遺產”。全國惟一的三都水族自治縣在18年前開始征集水書,現在收藏有6000余冊。荔波縣自2002年開始征集水書,現在收藏7000余冊。2003年春季,荔波在縣人民代表大會上和縣政協代表大會,全票通過水書申報世界文化遺產的提案。對水族傳統文化的水書關注,這是史無前例的舉動。

但是到了2005年,水書申報國家非物質文化遺產代表作名錄,卻出現了戲劇性的變化。“水書申報工作也引起多方關注,都想申報。但是具體由哪個單位負責,由哪個單位出資來制作文本進行申報,卻久拖不決。” 潘朝霖說。

從積極的層面看,不管申報的過程和結果如何,都反映了當地各級政府對水書的密切關注。“最近,文化部的《文化畫報》約我寫水書的稿子,說是非物質文化項目內容需要。我斷定,水書在國家級的非物質遺產代表作項目方面估計問題不大。但是,水書申報并獲得‘世界記憶文化遺產名錄’為時尚早,還有很漫長的路要走。”潘朝霖說。

上一篇: 歷史學家、民族學家陳連開訪談錄

下一篇:無

已有0條評論

查看全部評論>>