豆汁兒挑子

楊信和他的“流動的什剎海”

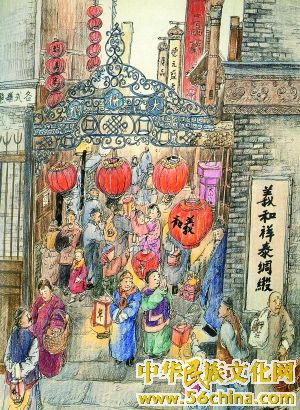

瑞蚨祥(六)

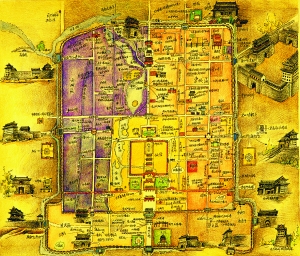

北京九門深處地圖

楊信,長的樣子就很胡同,像他的“胡同母親”,樸素,憨厚,平淡無奇,直來直去。今年他也整五十歲了,身體發福,愛穿藍色布料的中式對襟衫,一口地道的京腔多含俚語,在同齡人中不大多見。外地人會誤認他是四合院中的哪位普通大爺,想不到他是名揚海外的京味畫家。

1962年出生的楊信,恰恰是“胡同母親”奶大的孩子。長大后他沒有忘記反哺,用一支畫筆不倦地描繪他的“母親”,他的家,他的童年往事以及老北京往事。人們將他的畫作命名為“京味”,也稱其為民俗畫家,其實,他不過是“胡同母親”的孝順兒子,老北京歷史文化的一位癡迷者而已。

走進他位于東城交道口一幢樓房地下室的“舊京民俗楊信工作室”,老北京的氣息撲面而來。他將工作室仿制成胡同民居,四合院院門古樸,堂屋的格局莊重,一水兒的古舊明清家具沉實,就連大門板上“忠厚傳家久,詩書繼世長”的刻字,都是民俗畫家親手鑿刻。

京城之大,畫家之多,但很少有“60后”的丹青手能把古老的京味嚼透,或把它捧在手里像寶貝似的,并用多彩的筆墨將其貯藏待來年發酵,甚至即時就用其濃郁的醇香來陶醉世人,乃至征服世界。老畫家劉迅曾說:“楊信是老舍式的畫家,他只畫貧寒的底層人物和市井生活,不畫王府與貴胄。”

說到現代京味文化,它是由許許多多擁有藝術和學術天賦與才華的俊杰們共同造就,小說作家有老舍,戲劇家有曹禺,評書大師有連闊如,相聲巨擘有侯寶林,話劇演員有于是之,影視編劇有劉恒,收藏專家有馬未都,清史研究有閻崇年,節目主持人有崔永元……而民俗畫家則有楊信。

少年夢想擁有一個綠畫夾

一位當代北京民俗畫家,誕生在南鑼鼓巷一帶也許不是偶然。楊信家住分司廳胡同,一住40年。分司廳胡同俗稱“粉子廳”,它東起安定門內大街,西止北鑼鼓巷,如今屬于歷史文化保護街區,常有中外游人光顧。

胡同,對一般人來說不過是古老建筑而已,但對楊信而言卻是一條剪不斷的臍帶。

上世紀60年代,楊家父母和當時許多工薪階層的雙親一樣,辛勤節儉地度日,為膝下的幾個兒女操勞。

楊信有兩個哥哥、兩個姐姐。大哥哥常代替父母做“大管家”,吩咐弟弟打水,妹妹和面。最小的楊信被派去買芝麻醬二兩,供一家七口拌食涼面。小半碗香噴噴的芝麻醬端上桌來,警覺的大哥哥對小弟弟說:“你偷吃了!”“沒有!”“瞧!你舔的舌頭印!”果然,芝麻醬中有小山崛起之勢,小舌印清晰可見。

那時,不光每一戶小家省吃儉用,一毛錢醬油、五分錢醋地到食品小鋪去零星采購;就連公家也不奢華與鋪張,胡同里國家蓋的“官廁所”不多,四合院中的“公共水管子”為節水而每天定時上鎖。貧寒的、愛畫畫的胡同孩子是怎么畫畫的,今天富裕起來的人們簡直無法想象。

賣冰棍兒的老爺爺、老奶奶一出現,楊信就跑上前幫老人推車。不是為得到免費冰棍兒,只為討要幾個用馬糞紙制作的、盛冰棍兒的盒子。回到家,將紙盒子壓在鋪板下,壓平了,拿出來裁了,再用骨膠加立德粉往上一刷,便成為有顆粒狀的、能掛得住顏色、可畫油畫的紙板。最后,自己找木料釘個框子,刷上膠。畫畫所需的物件便大抵置辦“妥了”。

楊信的口頭語就是“妥了”。

像是嘆息、又似欣喜的“妥了”的口頭語習慣,原是來自他打小兒動手制作畫畫材料的繁瑣過程。

人家孩子學畫是因為天性好靜,楊信學畫是源自天生貪玩。

分司廳小學,學生們眼中的畫畫老師牛廣聚最牛。他畫的一幅巨型油畫《毛主席去安源》矗立在樓道里,令所有人都仰慕。楊信老想用手摸摸毛主席手中那把油紙傘是不是真的。牛老師組建了一個繪畫小組,楊信是主動參與的學生之一,這倒很難說是他的天賦被發現,只不過是他太淘氣、不好好讀書使然。他爬城墻、糊屁簾兒(風箏)、逮蛐蛐、粘蜻蜓、扇三角(用紙煙盒疊三角做游戲)、撈魚蟲……和胡同半大小子們一起,玩得昏天黑地。媽媽一想,與其整天玩耍、不好好上課,還不如讓這孩子業余學學畫畫來馴服野性,就向老師提議,進繪畫小組。

9歲開始跟著牛老師畫素描,對著景物在紙上涂涂抹抹,讓四合院頑童發現了一個色彩斑斕的新天地、一個宣泄自我內在激情的大舞臺。興趣的閘門一旦開啟,生命的潛能奔涌而出。他和街坊發小兒、祖上是宮廷畫師的吳靜涵(后來成為畫“紅衣少女”系列的名畫家)一起,步行去幾里外的美術館看展覽;一起到王府井臨摹大海報上的海軍戰士。“暴雨來了,哪兒都濕了,畫沒有濕。”但擁有一個挎在肩上、看上去很帥氣的綠畫夾的夢想,卻一直未能實現。“家里人找木匠給我做了一個箱子,這回不得了,出門能有一個油畫箱了。”

“這里是四點零八分的北京”

上世紀70年代初,“文革”后期,傍晚的北京站總會聚集一撥兒畫素描的孩子。他們的年齡從十三四歲至十八九歲不等,大多是來自東城少年宮、西城少年宮、宣武少年宮等繪畫班的中學生,外加一些愛畫畫的工人。

北京站是人流密集之地,要想在候車室找到身份不同、穿著各異的人物模特是容易的。但真要談成一個免費的模特“交易”也不易。好在畫畫兒的都是些孩子,向面善的成年乘客提出畫像的請求,有時還能如愿。楊信喜歡找特點突出的農村老大爺畫速寫,就說“不好意思打攪您了,我們畫畫兒老師催著交作業,請您配合我一下。”

可問題是,來畫速寫的孩子太多,一個人談成了一個模特,一大群孩子便圍上來畫。二三十個小畫家都來畫一個人的情景常見,這場面難免會驚動車站帶紅箍的治安人員或警察。還真有小偷小摸,瞧準畫畫兒的、被畫的、觀看畫與被畫的——大家都神情格外專注的絕好時機,下手得利。

楊信有時匆匆往嘴里扒拉幾口飯就出門,有時甚至拖后吃夜宵,在火車站一畫就畫到深更半夜。等到末班車沒了,只能自己腿兒著回家。但心里歡喜、充實,渴望有朝一日成為古代吳道子或當代齊白石那樣的丹青妙手,畫上幾筆,就引來萬千驚異而贊許的目光,生命有限,畫作長存。

在那樣一個特殊的年代,北京站給熱愛藝術的青年帶來了許多激情與靈感。1968年,詩人食指曾經寫下《這是四點零八分的北京》:“這是四點零八分的北京,一片手的海洋翻動;這是四點零八分的北京,一聲雄偉的汽笛長鳴。北京車站高大的建筑,突然一陣劇烈的抖動。我雙眼吃驚地望著窗外,不知發生了什么事情……”但人們不大知道,除了詩人,還有一群年輕畫家從北京站走出,當時和楊信一同畫素描的孩子有不少人已成為畫壇精英,包括前面提到的畫家吳靜涵以及中央美術學院國畫系教授陳平、中央民族大學教授芮法斌等。

然而,北京站也給這些畫素描的孩子們帶來過不愉快的回憶,他們都已經不大愿意提及。如果說那些曾經在此倒賣車票的黃牛黨們被驅除還可以理解,而畫畫兒的學生們以治安原因而遭驅趕就有點兒說不過去了。

在京城畫界,“一提北京站畫素描的那些孩子,大家都感到親切、熟悉,也有隔世之感。”

從小學三年級開始涂鴉,直到考上河北師范學院美術系油畫專業,再到今天成為知名的北京民俗畫家,楊信坦言:“說到素描,還是少年時代打的那點兒底子。”

“胡同記憶”的世界魅力

北京民俗風情畫展轟動巴黎

在世界藝術之都巴黎舉辦個人畫展,并由法國主辦方單獨出資盛情邀請,說明畫家楊信的京味民俗風情畫受到的重視和認可。這不光是對他本人作為藝術家的一種崇高禮遇,同時也是對北京文化、京味藝術的一種贊美和揄揚。

2004年春天,中法文化年期間,楊信的京味畫系列之“老北京胡同印象”畫展,在巴黎凡爾賽展覽中心舉辦。此前,他已經出版了《捧讀胡同兒》、《京城老行當》、《大前門外》三本畫冊,號稱“京味民俗畫三部曲”。

值得一提的是,2001年他的首次個人畫展“胡同記憶”在北京國際藝苑美術館展出時,就已經引起中外藝術愛好者和職業畫家們的贊譽。彩色筆觸的熱烈奔放與生活場景的動態鮮活渾然一體;京味民俗的歷史感與現代繪畫的時尚性相映成趣。正是他以敏銳的洞察力最先發現古老的北京民俗題材,將會成為炙手可熱的藝術表現的母題,為越來越懷舊的現代人所格外珍視,并成為人文北京的一種詮釋。10多年前的楊信身上確有一股京城爺們兒“不忿兒”的勁頭,與對他頻頻豎大拇指的外賓合影時頭抬得高高,顯得傲岸不羈。倒是見過中外大世面的、今天的他更顯得閑適、從容。

有一個有趣的插曲,發生在此次采訪時。我發現他的畫冊《捧讀胡同兒》便問:“你這書的名字不錯,‘捧讀胡同’。胡同要捧著,它是寶貝。今天看來,‘捧’字用得真好,有超前味道。誰起的書名?”楊信不很自信地嘟囔:“哎,瞎起的。”我于是正色道:“我起的!”

當時,楊信的一位朋友對我說:“有一朋友要出書,是畫胡同的民俗畫冊,叫什么名字好呢?”我脫口說道“捧讀胡同”。之后,甚為后悔,這原本是一篇寫老北京的文章或一部文集的好名字,但若再用,就是抄襲別人畫冊的名字了。而我當時并不知是楊信出版畫冊,也沒想到10年后會認識畫家。

話雖如此,你也好,我也好,我們大家“捧”著老北京、“捧”著京味文化的心情是一樣的,不分彼此。

就連老外也是一樣癡迷京味。

這不,法國總統希拉克也出現在中國畫家楊信畫展的大廳里。二十幅滲透著濃郁老北京民俗風情的畫作,精心裝裱,新穎亮相,引來如潮水般的觀眾,其中不乏當地記者、藝術家、畫商、出版商……一位名叫莫艾爾的議員仔細看過《結婚辦紅事》、《杠房吹鼓手》、《天橋把式》、《戲園子》等畫作后,當即邀請畫家到法國的學校去,給學生們講講老北京與新北京的故事。法國國家電視臺、德國國家電視臺、《歐洲時報》等媒體對來自中國北京的民俗畫家做了專題報道,稱“一位北京胡同里長大的民俗畫家,把東方文明古國的文化帶到了歐洲”。

楊信的京味畫在法國巴黎、里昂等五個城市巡展,北京的民俗畫家成為中西方文化交流的使者。

胡同哺育的文化使者楊信這樣對外國記者說:

“中國的魅力、北京的魅力,在于其自身的古老和豐富,更在于今天的開放和進取。我作為一個現代中國人、北京人,為我們的祖先感到驕傲,為北京的歷史文化而自豪,更為我們今天的進步和發展由衷地喜悅。”

對簽證官說“我的胡子留在后邊”

鮮明個性之于常人似乎可有可無,對于藝術家卻是藝術生之必須。無論是作品的內在還是外在,寧死不與人同乃藝術家的天職。如此追求,難免在個人著裝、打扮上迥異眾生,甚至為眾人側目。

36歲那年,本命年,楊信去了趟峨嵋山。他請教寺廟的方丈:“我已過而立之年,為何還一事無成?”方丈閉目養神,平平淡淡地說:“人生頭緒萬端,皆需靜靜梳理。”

人們都說藝術創作是一種“修行”,而“頭緒”即辮子呀!從此,楊信的后腦勺上就多了一根小辮兒,若逢張勛復辟后的年月,他在胡同里興許會被當成漏網的辮子軍抓起來。一開始,父母很看不慣他這副扮相:“大老爺們兒梳個小辮兒像什么話?哪像一個好人?再說,咱家也沒有這樣的人吶!快拿剪子給鉸了!”雖說楊信孝順,卻不肯剪辮。

經常地梳理梳理“頭緒”,楊信的心還真就安靜了許多,縝密了不少,再不像從前那樣峻急和毛躁,性情一變,畫技大長。當有所謂的名家否定他畫的胡同小院兒和貧賤小人物的京味系列時,他心里明白:“你讓我畫王府、花園,畫這些所謂美的東西,可我沒在王府長大,富貴公子和格格們一吃飯就八碟八碗的,我想過,可我小時候沒有啊!我吃碗炸醬面就行了!”而那些在寒冬臘月買串糖葫蘆就甜蜜無比、買個泥塑兔爺兒就頂在頭頂上歡呼雀躍的平民孩子,卻在他的作品中呼之欲出,將每一位觀眾深深打動。

“京味”正是平民百姓苦澀生活所釀出的佳釀,而不是王公貴族奢華享樂所體現的貴氣。這也是楊信質樸無華的民俗風情畫最終能走向世界的根本原因。“我知道有錢人家的孩子過年時舉的是什么燈籠,沒錢人家的孩子舉的是什么燈籠。”我們從他對底層人物細膩、溫暖、關愛的筆觸中,得見安徒生童話“賣火柴的小女孩”的意境。被畫家從心靈深處發出的善意與同情心所浸潤的畫幅,那色彩一定是最絢麗、迷人的,也最能將人文精神的深刻內涵凸顯。

于是,人們不難理解,為什么楊信筆下的京華勝地不是故宮、不是十三陵,也不是頤和園,而是什剎海。他畫的四米長卷《京華勝地什剎海》被首都博物館收藏,也被選定為中國文化部、外交部、外國專家局、北京市外事辦公室對外宣傳的禮品,成為歷史悠久、輝煌燦爛的中華文化、北京文化的一張名片。

楊信畫作,有腳陽春。他的京味畫系列分別在法國、日本等國家和地區展出,最近又在緊張籌備“中澳文化年”赴澳大利亞展出事宜。當初在駐京的法國大使館辦簽證時,簽證官很是高傲地問:“你是藝術家嗎?”“是。我是藝術家。”“藝術家?為什么不留胡子?”“我的胡子留在后邊了!”說著,楊信一甩頭,露出一根細長的辮子來。因此,護照辦得非常順利。

用體溫焐熱的“流動的什剎海”

2010年上海世博會上,楊信的京味畫畫展作為北京文化形象符號出現。北京館中,按照一般胡同建筑的原比例“建”了一個四合院。在院門前,連續兩周他伏案作畫,從早六點開館一直畫到晚九點閉館。

為了在“北京周”期間掀起一個高潮,民俗畫家靈機一動,策劃了一個類似行為藝術的方案。他找來六位北京的大學生志愿者,兩位帥男、四位靚女,讓他們并肩站立一字排開,即興在他們的服裝上揮毫作畫,題目叫做“流動的什剎海”。

故鄉北京的什剎海以及附近的鐘鼓樓、胡同、四合院、三輪車、游人、花壇、綠柳、白云、碧波……對畫家來說真是太熟悉不過了,一幕幕景致跳躍在眼簾,鐫刻在心底。不必渲染,卻早已激情蕩漾;墨色淋漓,引來一片驚呼。

參觀“北京館”的中外游客,恐怕在哪里都不曾看過這樣作畫的。用年輕生命的體溫所焐熱的一幅京華風景,是畫家40年胡同生活歲月的情感結晶。畫家此時已經不是在作畫,而是在盡情抒發他對自己的“胡同母親”的赤子情懷。

這種赤子情懷,只有自己也是在胡同中長大的人才能真正體味和理解。

就為這幅現場所繪、真摯感人的“流動的什剎海”人體畫,新華社記者在第一時間就發出通稿。

人類的感情是相通的,不同地域、不同籍貫、不同語言、不同膚色的人,都會被同一種情感所打動,那就是人間不了桑梓情!

京城人可不光會侃,踏實干活兒,才是胡同爺們兒的本色。“在一個個不眠之夜,我恍惚徜徉在什剎海,登上鐘鼓樓,穿越大柵欄,置身琉璃廠……目睹了‘同仁堂’、‘內聯升’、‘瑞蚨祥’、‘吳裕泰’的興衰起伏……聽到了天橋的評戲、相聲,也看到了雜耍藝人和販夫走卒……我在他們中間,感慨著,可是更多的是體味其困窘中的自得其樂,掙扎向上的那股勁頭兒。我被他們激動著,引導著,手中的畫筆不由自主地傾訴。”

“維桑與梓,必恭敬止。”

這對任何人都是一樣的。而讓畫家楊信深感幸運與幸福的是,他有一管不同凡響的畫筆,可以用來點化和儲藏他的桑梓之地——那些大城北京的胡同和四合院或古舊鮮亮的日子。(本報記者 彭俐)

上一篇: 唐暉:在手工創作中享受快樂

下一篇: 于冬:揮寫山水真情